模环小学地处衢州市龙游县模环乡,始创于1924年,其间六易校名,三迁校址,1987年迁于现址,是一所百年名校,曾走出汪燮卿、郑树森、谢树成三位院士以及严浙平、柴茂荣、夏福祥等20多位教授和各行业翘楚,因此被称为“院士母校”“教授的摇篮”。根据党的二十大报告精神指引,学校充分依托和挖掘乡贤辈出、人才荟萃的乡贤文化优势,融合衢州有礼文化、中华民族传统孝贤文化,形成“贤”文化特色办学思路和模式,建设科学家精神教育品牌,致力于培育具有科学追求、科探能力和科创精神的时代新人,构建以高品质校园文化牵引赋能学校高质量发展的新格局。

一、问题现状

1.科普成效不佳

随着“科教兴国”战略和,越来越多学校加入科普教育的队伍中,校园气象站也成为了小学实现科普教育的重要载体和平台。然而纵观全国校园气象站的现状,虽体量大但科普成效并不令人满意,也没有形成可在全国范围内推广的经历和做法。

2.课后服务单一

近年来,“双减”“双新”及教育改革相关政策的不断深入推进,然而我校在实施过程中仍存在着一些问题。作为一所典型的农村小规模学校,试图通过引进家长志愿者、社区文体中心、青少年活动中心等校外力量来拓展课后服务空间是非常困难的。此外,小规模学校的教师队伍并不庞大,就导致了我校课后服务内容的单一,缺乏灵活性。

基于上述困境,如何依托校园气象站,结合地域文化优势,充分挖掘学校特色教育资源,将科学家精神融入校园,同时将双减政策落到实处,成为学校发展亟待解决的问题。

二、思路方法

经过多次的问题剖析与研讨,学校最终将突破口锁定在“科学家精神教育”上,以校园气象站为载体,通过“一站式”探索、“一体化”课程,满足学生个性需求,发展核心素养。其中,“一站式”探索是指以点带面,依托校园气象站载体开展向自然系列探究;“一体化”课程是以传统文化和现代视野为育人目标,构建贤课程体系,培养学生热爱自然、善于观察、勇于探索的科学精神。

在确定这一实践变革方向后,我们拟定了“以点带面,以面带全 ”的工作思路,在不断探索实践中,学校依托校园气象站开展自然课程系列探究的实践探究已初步建成。

三、工作举措

(一)一站式探索,科学家精神教育初感知

2023年度,我校建成了龙游县首家校园气象科普站,自此“一站式”探索应运而生,即以气象为主线串联整个科普教育活动,以学生为主体,综合应用多学科知识在真实的自然环境中展开探究,通过实践制作物化,将学习成果进行应用分享,最终形成校园气象站运用完整方案。

1.贤娃“说”气象

校园气象站一经建成,学校就快速成立了一支气象播报小队,队员们每日对气象站采集的数据信息进行4次实时观测和记录,而后将收集到的数据与互联网气象资料进行对比分析,结合古诗词、二十四节气、传统佳节撰写成气象新闻播报稿,利用“阳光大课间”时间向全体师生展开播报。在气象监测和播报的活动过程中,学生可以感知气象变化,了解自然规律,逐步培养严谨的科学态度,建立防灾减灾和环保意识。

2.贤娃“绘”气象

在课后服务时间,学生对近期采集到的天气数据进行深入的处理和分析,将云量、气温、降水量、风速、风向等因素绘制成天气日历。根据天气日历,学生可以将数据与农历节气时间点进行对比,总结出以往天气变化规律,进而预测今后的天气走向。

3.贤娃“玩”气象

气象学是一门涉及多学科的应用科学,一直以来是人类的生产生活需求推动着气象学的发展。因此学生对气象的观测,还是要和生活生产紧密联系。依托校园气象站,学校开展了植物栽培、气象摄影、

气象知识科普竞赛等系列自然探索活动。

一站式探索实践活动,带动了学校的学科整合,学生在有效的长时间探究中,感悟传统文化,体验创新乐趣,提高实践能力。

(二)“1+N”模式,科学家精神教育全面发展

在“一站式探索”的实践指引下,学校依托区域“乡贤院士”资源优势推进科学家精神教育的“1+N”特色模式已全面铺开:“1”是一年一度的校园科技节,“N”是通过校园文化、科普活动、德育活动等载体全面发展科学家精神教育特色。

1.校园科技节

多年来,学校坚持举办一年一度校园科技节,通过实验秀、科普情景剧、科技大篷车等系列活动普及科学知识;设置航模、建模、机器人等专项竞技比赛,提升学生科技实践能力;学生在实践研究、创新发明、科学实验微视频等活动中经历提出问题、作出假设、收集证据、反复改进的过程,逐步养成坚韧顽强的科学家精神。

2.校园文化

学校增设了一屏、两带、十角等科普教育活动场地,打造了具有“科技味”的校园环境,成为学生追逐科学的梦园、学园、乐园。“一屏”是用于宣传科普教育或表彰展示的电子大屏;“两带”是乡贤主题文化带和操场科技长廊;“十角”是班班设立科技角。校园文化中处处体现着科学与人文的融合,科学家生动的成长故事、典型事迹、典型成果等得以展示,其精神也时刻鼓舞和激励着学生。

3.科普活动

我校一直致力于拓宽科学家精神教育渠道,搭建平台,开展丰富的科普活动,力求每位学生在科学教育中受益。在日常教学中融入科普绘画、科普阅读、科普研学、青年博士讲坛等活动,让学生开阔眼界、增长见识、锻炼自我,提高创造力。

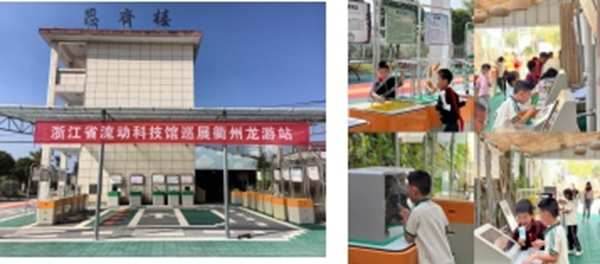

10月下旬,为期两个月的“浙江省流动科技馆巡展龙游站”在我校启动。此活动为学生参与科普、学习科技、体验科学搭建了便捷平台。学生在开展探究式学习、“沉浸式”体验活动的过程中,逐步树立科学思想、掌握科学方法、培养创新精神、增强实践能力。

4.德育活动

围绕科学家精神培育,学校还开展了系列德育活动,如贤少年宣讲科学家故事、农业科普周、中草药文化进校园、与院士对话等。其中,学生通过绘科学家漫画头像赠院士、写致“谢树成伯伯的一封信”等形式与科学家对话,拉近科学家与学生的距离,激发学生学习科学的热情。丰富的德育活动为教育“双减”做科学教育加法,用以爱国主义为底色的科学家精神铸魂育人。

通过“1+N”模式,积极推进“科学教育+”融合发展工程,把科学教育融合到课堂内外,将科学家精神全面融入学校的教育教学,基本实现了科学家精神的可听、可视、可读。

(三)“一体化”课程,科学家精神教育稳步提升

培育学生科学素养,教师队伍是主力军,课程建设是主战场。因此学校引导所有教师更新教育理念,以课堂教学为主阵地,把课程内容与科学家精神教育有机整合。

1.“气象 +农耕”劳动课程

学校立足农村资源,挖掘传统农耕文化,把植物种植作为科学家精神教育的切入点之一。利用“快乐星期三”和课后服务时间,在贤少年劳动基地开展“气象 + 农耕”劳动课程,带领学生在种植活动中深入探究气象因素对传统种植业的影响,体会人与自然的紧密联系。既解决了学校课后服务单一问题,又培养了学生爱粮节粮、勤俭朴实的优良传统。

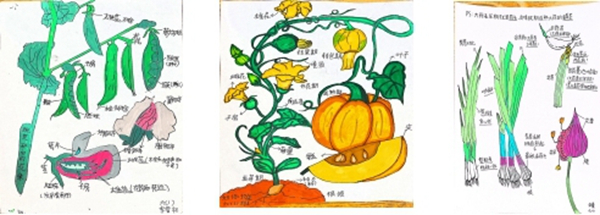

2.“童绘科普”课程

“童绘科普”课程是将自然科学与艺术并举,引导学生以科普绘画的形式将其对植物形态结构和生长变化的认识进行图文并茂的描述。通过植物科普绘画的观察视角与创作方式,学生重新发现自然,感受自然的美好。

3.“自然观察营”课程

“自然观察营”课程是基于自然观察的延伸,以薄荷、桂花、复羽叶栾树等校园植物为研究对象,通过“植物拓染”,制作“植物标本”、“薄荷艾草膏”、“桂花润唇膏”等活动,对植物的功效与作用进行实践应用。例如,在制作植物标本时,学生可以像科学家做研究那样,通过采集和鉴别了解植物的药用、食用和材料等方面的价值,体会保护植物的多样性对人类生活和发展的意义,同时培养动手实践能力。

此外,在语文课程中学生以植物观察日志、科普阅读、科普征文等形式对科学知识和科学家精神的进行深入理解;英语课程通过开展科学家成长故事情景剧表演,为学生“追星”科学家铺路;……

学校用“一体化课程改革创新链”打通了“自然科普教育实践链”,促科学家精神教育稳步提升,引导学生开始关注自然、关注生物多样性,激发生态环境保护的主体意识。

四、成果成效

在上级主管部门、县科协、乡政府的大力支持下,我们边实践边研究,有了一些收获:

(一)学生核心素养全面提高

2023年,我校学生英语情景剧《The man and the opportunity》,荣获“浙里的故事真精彩”英语风采展一等奖;学生的科普作文和科普绘画在龙游县小学气象科普作品征集比赛中获二三等奖;多位学生在龙游县“科学做中学”微视频比赛中获一等奖……这些成果在一定程度上反映出,在依托校园气象站开展行之有效的实践改革中,学生的学习方式发生了转变,在真实情境中的自主探究使其核心素养得到全面提升。

(二)学校科学家精神教育特色渐显

随着科学家精神教育的纵深推进,学校的课后服务迎来了“扩面提质”,构建了“辅导作业+缤纷科普”的新模式,内容不断充实,满足了学生的个性化需求。目前我校已被评为衢州市科普教育基地和衢州市科学家精神教育基地。在双基地的统筹引领下,学校的科学家精神教育特色渐显。例如,2022年学校校本课程《创客工坊》,被评为衢州市精品课程;学校连续两年获龙游县教育工作创新奖;举办的农业科普劳动周被龙游智慧教育宣传报道。